发布日期:2025-09-09 15:48:41 大 中 小

“当年他为了抢救国家财产和战友生命牺牲了,丢下我们母子3人一晃就42年了……”9月8日上午,江津区奎星广场的一间民居内,76岁的烈属张元英手捧一张泛着岁月光泽的烈士证书,眼眶泛红地讲述着丈夫杨太平烈士的故事。当天,江津区退役军人事务局副局长罗涛在大什字社区工作人员吴航、刘冉聃等人陪同下,专程上门开展烈士文献和遗物征集工作,而张元英女士的这份“特殊捐赠”,既揭开了一段尘封42年的英雄往事,也为正在修建的江津区烈士陵园陈列室增添了丰富而生动的展品。

时间回溯至1983年7月14日零时40分,南京市大厂区三合圩突然决口,洪水汹涌而入。零晨两点半,身为基建工程兵某团12连班长、共产党员的杨太平随连队飞速去抢险。刚进入灾区,他发现前方不远处有一位老太太被洪水冲翻,身旁的老大爷连呼救命。他立即冲上前,在水中截住老太太,然后翻身一挣,反手抓住老大爷的衣袖,将两人救出险区。他和战友游到了奶牛场,在洪水急流中,又救出了四位妇女和一位老人。从凌晨三点到上午九点,杨太平已整整奋战了6个小时,在洪水中跋涉了十几个村庄,从死神手中夺回了9人的生命,还抢出了3头猪、1头奶牛及其他物资。上午9点多,杨太平又冷又饿,十分疲乏。他赶到决口附近,又与战友们一起将两台各重一吨左右的发电机抬上大堤。这时,连长又接到一个新任务:带战士从大堤下水,越过湍急的洪水,到对面村庄传达一个命令,并继续参加抢险救人。杨太平不顾个人安危,又跳下水,刚游到一半,战友李某突然被洪水卷走,杨太平一个猛子扎进水里,用尽全身力气,用手和头将战友托出水面,猛推出去,战友得救了,他去被漩涡卷走了。杨太平将年仅35岁的生命永远定格在守护人民的岗位上。

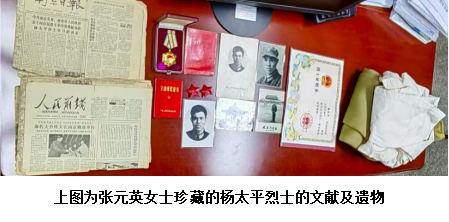

彼时,他们的儿子杨军年仅10岁,女儿杨莉8岁。突如其来的噩耗让这个家庭陷入悲痛,但张元英始终坚信,丈夫用生命践行的使命与担当,是留给家人最珍贵的精神财富。42年间,她经历了数次搬家,家中物品几经更迭,可与杨太平相关的每一件物品,她都精心收藏——从泛黄褪色的旧报纸和照片,到丈夫生前穿过的衬衣、绒衣,再到那枚承载着军人荣耀的军功章,每一件遗物都被妥善保管,仿佛在默默守护着一段永不褪色的记忆。

当天,张元英还小心翼翼地捧出一件特殊的“宝贝”——一叠出刊于1983年7月和8月的老报纸。泛黄的纸页上,《人民日报》《解放军报》《新华日报》《南京日报》《四川日报》《人民前线》等多家权威媒体的报道格外醒目:有的在头条位置详述杨太平抗洪抢险的英勇事迹,有的在报眉处刊登南京军区授予其“抗洪抢险英雄”称号的决定,还有的以整版篇幅发起“向杨太平同志学习”的号召。“这些报纸我经常翻看,每次读起都像又见到他一样。”张元英轻抚着报纸,语气中满是思念,“现在把这些捐赠出来,虽然我还是有些舍不得,但能让更多人记住他的故事,我觉得值!”

罗涛副局长仔细翻阅每一份文献资料,认真查看每一件遗物,对烈属张元英42年来的坚守与无私捐赠表达了崇高敬意。他当场填写并颁发了盖有江津区退役军人事务局鲜红印章的“捐赠证书”,郑重接过张元英捐赠的烈士文献资料、烈士生前衣物等。“这些遗物不仅是杨太平烈士英雄事迹的直接见证,更是传承红色基因、弘扬英烈精神的宝贵财富。”罗涛副局长表示,后续将对这些遗物进行专业的修复与保管,在江津区烈士陵园陈列室进行展陈展览,让更多人了解杨太平烈士的英勇事迹,让英烈精神在新时代持续闪耀光芒。

离别时,张元英站在门口目送工作人员远去,手中紧紧攥着那本崭新的捐赠证书。从这位坚强、勤劳、质朴的烈属身上,我们深切感受到了她对英烈精神的守护与传承,对丈夫忠贞不渝的深情,跨越了42个春秋的洗礼,依然闪烁熠熠光芒,续写着崭新的篇章。

杨太平烈士简介

杨太平,男,生于1947年8月,重庆市江津区广兴镇广岳村(原四川省江津县广兴公社向阳大队)人,中共党员。1966年10月1日参加工作,1971年12月入党,中国人民解放军00224部队62分队基建工程兵211团12连班长。1983年7月14日在南京抗洪抢险中为保护国家财产和抢救人民生命牺牲。中国人民解放军00224部队1983年8月10日追认为烈士,1983年8月南京军区授予“二级英模”“抗洪抢险英雄”荣誉称号。

(文/何正静 胡启林 图/王子瑄)

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

关注公众号

江津发布