发布日期:2025-07-04 09:57:24 大 中 小

《江上几峰青》

——寻找手迹中的陈独秀

人民出版社出版发行

石钟扬 著

此去凭君珍重看

——陈独秀与苏曼殊的诗画缘(2)

曼殊善画工虚写

陈独秀与苏曼殊的唱和是朋辈中最多的,其现存旧体诗48题一百多首,其中有6题20首是与苏唱和的。而最精采的是1909年他们围绕曼殊与百助情事所唱和的《本事诗》各十首,堪称中国近代诗坛佳话,惜不见手迹只得就此打住不说。此外,陈与之共译雨果小说《悲惨世界》片断曰《惨世界》,为苏的小说《绛纱记》、《碎簪记》作序,不无偏爱地将《碎簪记》连载于《新青年》第2卷第3、4两期上(1916年11、12月)。他之所谓苏曼殊“爱谈精神恋爱”云云,恰是解读曼殊“意淫”类(“还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时”)小说的一把钥匙。曼殊小名“三郎”,独秀笔名“三爱”,意象之中冥冥相对,足见其友情非凡。

苏曼殊:《题百助照片寄包天笑》(照片中之百助乃曼殊之恋人,背景即曼殊所题自作《本事诗》)

“曼殊善画工虚写”。曼殊不仅是个情僧、诗僧,更是个天才的画僧。

陈独秀少时受家庭影响,对清初四王的画颇为熟悉,1919年初他提出“美术革命”(亦即革王画的命)的命题。此时曼殊虽已作古无法读到陈的宏论,但“美术革命”在独秀那里是早存此念,他未必没与曼殊交流过,从而获得曼殊的认同并影响着他的绘画实践。

以前所见曼殊之画都是黑白影印的,摄影与印刷技术欠佳,难达神往境界。在拙著写作过程中得南京师大刘立志先生鼎力借得潘亦孚编著《百年文人墨迹:亦孚藏品》(上海:复旦大学出版社2001年5月版),其封面封底各有一幅曼殊彩色山水人物图,令我惊喜,即请文印室扫描彩印,甚为传神。细睹这两幅画作,恰恰证实了陈独秀对之评说:曼殊善画工虚写。晚年陈在南京狱中还与濮清泉说:“苏曼殊作画,教人看了如咫尺千里,令人神往,不像庸俗画匠之浪费笔墨,其吟咏则专擅绝句,发人幽思,字里行间别有洞天。”说的是其画中有诗,诗中有画,诗画之中皆有禅:既有情采又有禅味,既空灵又别有丘壑,堪称近代艺坛之一绝。苏有画赠陈,陈则有诗题之。现存仅有1906年所作《曼上人作葬花图赠以蛰君为题一绝》:

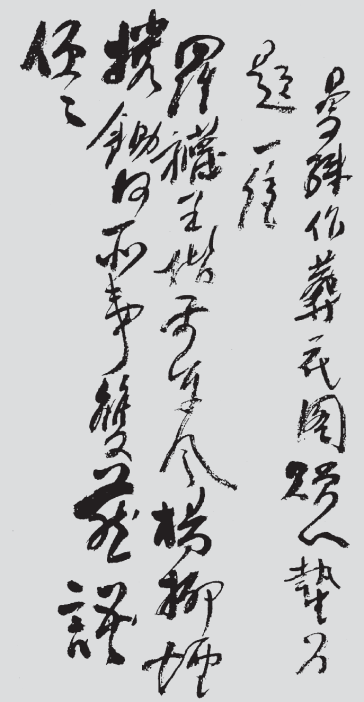

罗袜玉阶前,东风杨柳烟。

携锄何所事,双燕语便便。

陈独秀手书《曼上人作葬花图赠以蛰君为题一绝》(原诗乃1906年赠苏曼殊,此手迹为1941年书赠台静农的)

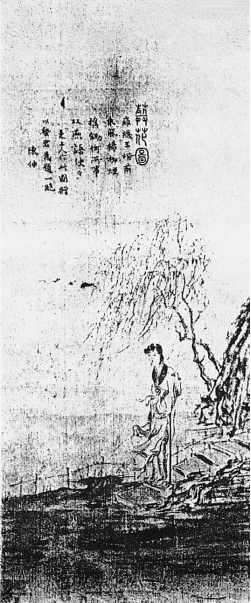

《葬花图》所画的是黛玉葬花的故事。此是送给他们共同的小弟弟邓以蛰的,邓当时在安徽公学学习,仅十五六岁。邓终生将此画作为他们友谊象征珍藏着。

苏曼殊赠邓以蛰画《葬花图》(陈独秀1906年为之题诗)

陈独秀晚年在江津又将这首题画诗书写成条幅赠给台静农。陈独秀晚年赠台静农二十多幅书法作品,写得最多的竟是他赠苏曼殊的诗(除《本事诗》十首,其余的几乎全写了一遍。)

曼殊与邓以蛰可谓世交,1907年秋他在秦淮河畔给邓以蛰的父亲邓绳侯画了一幅《寄邓绳侯图》,且有跋云:“怀宁邓绳侯艺孙,为石如先生贤曾孙也。究心经学,不求闻达。丙年(1906)衲至皖江,遂获订交,昕夕过从,欢聚弥月,亡何,衲之沪。月余,申叔来,出绳侯赠衲诗曰:‘寥落枯禅一纸书,欹斜淡墨渺愁予,酒家三日秦谁景,何处沧波问曼殊?’忽忽又半载,积愫累悕,云胡不感,画此寄似。曼殊志。己酉八月既望,属蔡守补题。”

苏曼殊1907年秋作《寄邓绳侯图》

陈独秀晚年在江津曾得邓以蛰之兄邓仲纯医生的多方关照,感激之余,曾以隶书录写了邓绳侯赠苏曼殊的绝句,并有跋说:“此吾乡邓先生绳翁寄曼殊诗也,事在清之末年。今为先生之哲嗣仲纯兄书之。先生往矣,余亦年老,追怀往事,能毋悬乎?独秀书于江津,民国廿九年时年六十有二。”我相信陈独秀暮年书此具有多重意义,其中不乏对画僧曼殊的深切怀念:何处沧波问曼殊?

曼殊赠画予独秀

据黄永健《苏曼殊诗画论》统计,曼殊从1903年到1914年约绘画85幅,现存唯一《曼殊上人妙墨册子》仅收画22幅,其中有两幅是赠独秀的,一为《拏舟金牛湖图》,一为《华罗胜景图》。对这两幅画黄永健都有较好的解读。

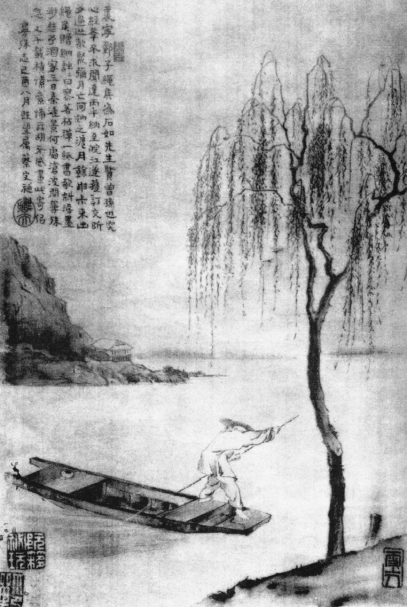

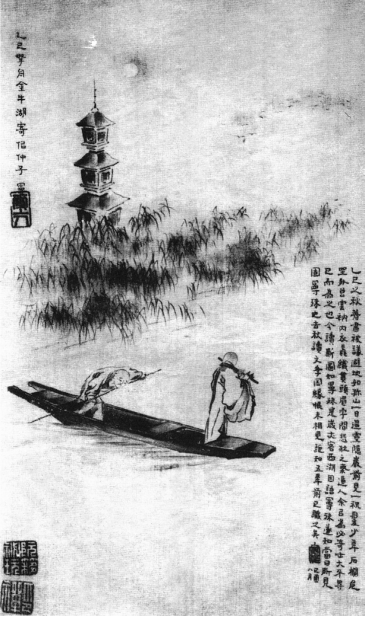

《拏舟金牛湖图》(又名《西湖泛舟图》),作于1905年秋天,此时曼殊正挂单西湖白云禅院。一天,他与寺里的僧友一同泛舟西湖,皓月高悬,佛塔冲破芦荻直指太空。曼殊舍舟登岸,即兴挥毫,画下此景,他以明月、佛塔、芦荻作背景,前景一舟斜插湖面,舟尾少年僧人弯腰蹙眉以篙拔浪,舟首一僧伫立望月,忘情吹笛。有题跋者以为吹笛僧“眉宇间悲壮之气逼人”,即曼殊的形象化身。曼殊自题:“乙巳拏舟牛湖寄作仲子”。金牛湖即杭州西湖,相传汉代有金牛现于湖中故名。曼殊画中多是“孤僧”形象,极少有“双僧”形象。以此“双僧”图赠“仲子”(陈独秀)是否有呼朋唤侣之寓意在其中?尽管他深知独秀虽曾涉佛理却决不会出家。现实是现实,意向是意向。明知其不能,不妨想象而为之也。

苏曼殊赠陈独秀画《拏舟金牛湖图》(作于1905年秋)

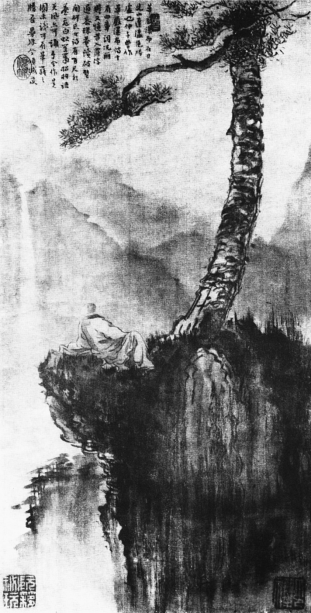

《华罗胜景图》是苏曼殊1909年初春受陈独秀《华严瀑布》诗感召而创作的。《华严瀑布》是陈氏1908年下半年游日本华严瀑布时所作,原有十余首,现存八首。

华严瀑布为日本三大瀑布之一。昔日常有厌世者来此寻求解脱,故有“死之瀑”之称,陈诗中“死者浴中流”即言此。但陈决不悲观厌世,“时垂百丈泪,敢问意如何?”他以淡雅之笔描摹、礼赞了华严瀑布之高洁美观:“少女曳朱裙/掩面色凄恻/自惜倾城姿/不及君颜色”;有人将陈氏与高君曼的结合提前到1907年,说高随同留学日本,《华严瀑布》就是“佳人在侧”而写成的。这大概是为突出其“浪漫的情怀”而撰写的情节。确切的事实倒是“友人在侧”而写成的。这友人即苏曼殊。

曼殊在《华罗胜景图》上有跋云:“华严瀑布在日光山蓬瀛绝胜处也。仲子曾作《华严瀑布》诗十有四章。又忆昔入罗浮过黍珠庵,读破壁间何氏女诗有:‘百尺水帘飞白虹,笙箫松柏语天风’,亦可诵。吾今作是图,未识可有华罗之胜否?”足见曼殊是步独秀“词况丽蟾”诗作之后尘,以图画来显现“华罗之胜”。画面主体是一株古松扎根悬崖,微曲却尤显劲挺的主杆奋然撑天,苍龙盘旋般的虬枝在向宇宙展示着它的生命力。一僧与苍松相向而卧,身躯斜撑,腿脚与苍松根部相接形成掎角之势,稳若盘石,在不平衡中求得平衡。那僧抬首翘望对面山峰飞流直下的瀑布,凝神聆听那天籁之声,仿佛在与之作心灵的对话。独秀诗中慨叹:“日拥千人观/不解与君语/容谷秘幽泉/知音复几许?”而此画里画外的曼殊则是那华严瀑布的知音,因他于华严的幽秘中凭添了罗浮的佛韵。“我欲图君归,虚室生颜色”。独秀的愿望终在曼殊的画笔下变成了现实,曼殊《华罗胜景图》据说就是在独秀居住的清寿馆中画成的。黄永健说,这幅画是苏曼殊的绘画技艺走向成熟时的一幅杰作,其虚实相生,动静结合,画中有禅,甚至切中陈独秀美术革命的意向。

苏曼殊作《华罗胜景图》赠陈独秀(1909年初春)

作为中国佛门的诗僧画僧,又堪称20世纪中国画坛先驱人物的苏曼殊,确有别于文人画末流因袭的画风。他说:“及至今人,多忽略于形象,故画焉而不解为何物,或专事临摹,苟且自安,而诩诩自矜者有焉。”曼殊对传统文化虽是爱恨交加,但他“工文词,长绘事,能举中西文字、美术而沟通之”,更向往独秀指点的“采用西洋写实的精神”。1917年苏在《送邓、邹二君序》中说打算“将有意大利之行,绝域停骖,胡姬酒肆”。1918年3月曼殊处于弥留之际,仍念念不忘挚友他的仲兄独秀,请朋友带信给陈独秀、蔡元培,希望他们能为之筹集经费,送他去意大利学西洋画。可惜两个月后(5月2日),他就匆匆结束了他35岁的生命,驾鹤西去,无法完成去欧洲学画的宏愿。曼殊不幸也幸,早在1907年就有《曼殊画谱》(即画册)问世,日后成为20世纪中国画坛大师级人物黄宾虹、李叔同等当时都还没有画册出版。《曼殊画谱》由其女弟子何震(刘师培之妻)编就,并有序准确地指出曼殊“所作之画,则大抵以心造境,于神韵为尤长”。亦即陈独秀所谓“曼殊善画工虚写”。

独秀之“苏曼殊论”

陈独秀与苏曼殊不仅有诗缘,有文缘,有画缘,更有情缘。他对曼殊之浪漫气质、高僧风度、文人魅力都有着深刻的解读与评说。独秀说曼殊集中在两个时期:一为曼殊逝世后的1926年9月16日在上海与柳亚子的对话,柳亚子有《记陈仲甫先生关于苏曼殊的谈话》(见柳亚子、柳无忌编:《苏曼殊年谱及其他》,北新书局1927年12月版);一为晚年在南京狱中与濮清泉的对话(濮清泉有《我所知道的陈独秀》)。稍事梳理,就堪称一篇完整的“苏曼殊论”。

……未完待续……

版权声明

《江上几峰青——寻找手迹中的陈独秀》经作者石钟扬先生和出版方——人民文学出版社联合授权,由江津陈独秀旧居陈列馆官方微信号独家网络连载。

本期刊载的所有文字、图片均为原创,访问者可将本期提供的内容用于个人学习、研究或欣赏,文中内容严禁用于商业用途,否则将依法追究法律责任。

转载本文需征得本网站,以及作者同意并请注明出处:“作者:石钟扬,转载自江津独秀旧居”字样,以尊重作者的劳动成果。版权归原作者所有。未经允许,严禁转载。

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

关注公众号

江津发布