发布日期:2024-11-15 16:59:12 大 中 小

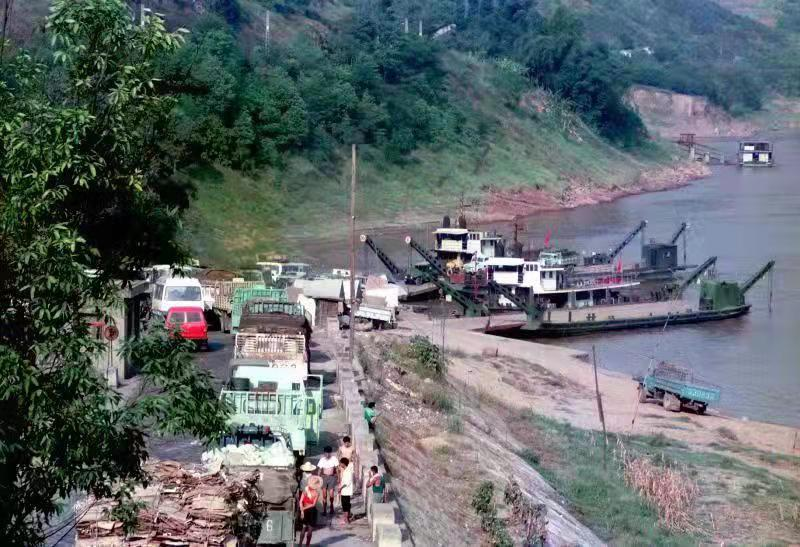

中渡码头:中渡,可谓江津最古老的渡口。北周孝闵帝元年(557年),江津县治从僰(bó)溪口迁至几江后,由于大江横亘,为便于南北两岸物资集散和人员往来,县城长江两岸,则顺理成章设置了渡江码头。旧时江津城有三大渡口码头。居中的渡口,从北固门直渡对岸的渡口,人们习惯称为“中渡口”。

中渡码头,地势缓缓倾斜入江,且多为沙石崖板块结构,水文地质条件优越,是停靠大小船舶的天然良港。在重庆开埠前,外国铁壳轮船未进入川江时,长江上的交通工具都是木船和竹筏,只能依靠船工用桡匾划船往返。清末时期,乡人钟云舫曾形象地描绘过当时的情景:“眯眯一小舟,呯嘣水上流。呱嗒一桡匾,喔唷下渝州。”

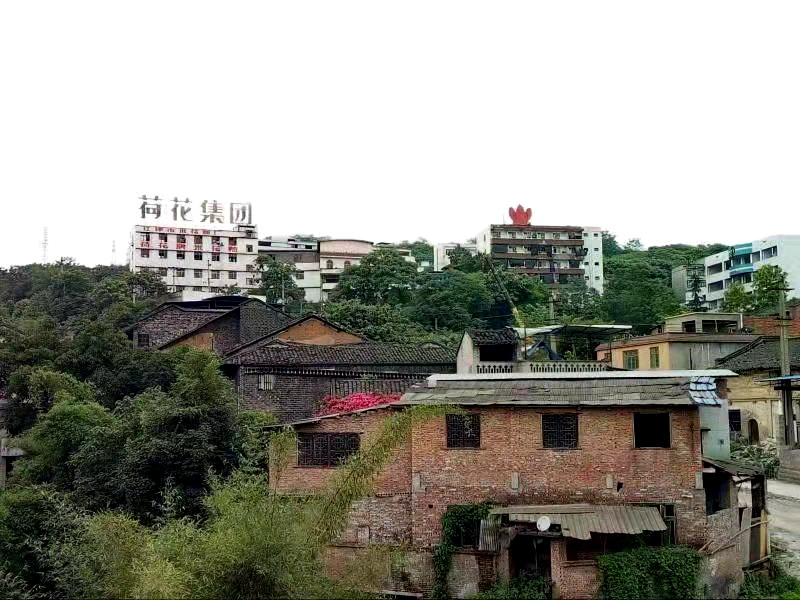

双龙古街区:是圣泉街道老场镇,在唐宋时期就是江津北大道的起点,是因交通要道而兴的场镇。古代的江津地方志里载明江津北上京城5700里,起点就在双龙场,这是古人用双脚丈量出的长度。我们双龙老街紧邻滨江新城规划区,地处圣泉社区、中渡社区、陡石村的交界处,于新津马路、老津马路、清栖路围成的条形地带(36公顷)之中,场镇建成区有三条老街,最长处约1公里,总面积为150亩,常住人口1100余人。不同年代的建造技艺,在双龙都能见到,有小青瓦、砖石、沙砖、红砖等不同年代的建筑材料,有修建于五六十年代的石木斗拱建筑、夯土建筑、石砌建筑,多数为上世纪七八十年代修建的砖木、砖混建筑,供销社、兽医站、粮站、油房、食品站、圣泉小学、幼儿园、理发店等都十分具有年代感。多变的建筑材料与建设痕迹,深深感受到时代的变迁。丰富的建筑功能,见证了双龙老街以往的繁华。

圣泉寺(栖清书院):圣泉寺是江津古时“八景”之一。此寺坐落在长江北岸,原双龙乡(今圣泉街道)一个幽深的山坳里,始建于明代初年,因寺后有一泓终年不绝的清泉而得名,更因明代宰相江渊幼年在此读书而声名大噪。

“栖清书院”坐落在圣泉寺景区内,是江津闻名的“后八景”和古时四大书院之一。“栖清”之名,大概是源自古人“栖清长夜谁来,拭泪满腮”之意吧?它是本邑文化传承的重要标志,也是川渝地区地方书院发展的历史见证。江渊功成名就还乡后,为感恩书院栽培,曾捐资维修栖清书院和圣泉寺庙,并除亲自授学外,还延聘名师学士,教育培养乡中子弟。

石佛寺(石佛书院):也是江津古“八景”之一。它位于江津原圣泉乡高家坪村境内,隐匿在长江北岸石佛山与马骁山之间,与江津古城隔江相望。此寺依山傍水、古木葱茏、气象氤氲,雅致幽静,实在是一个好的去处。举目远眺,天高云远,青山叠翠,大江浩渺,船来帆往。江边的渔人和船夫,朝可闻寺内晨钟报晓,夕可听暮鼓催更,是历史上荫蔽江城的幽栖禅林。石佛寺书院开启的是江津书院的一种模式。石公恕曾读书于石佛寺。石佛寺书院属于私办书院,由名满朝野的退休丞相张商英倡办。石佛寺书院是当时巴蜀最好的书院之一,在寺院中建立书院模式,在地缘内直接影响了圣泉寺栖清书院的建立。

文峰塔遗址:文峰塔遗址位于几江大桥北桥头,马骁山山顶,本次拟在原址复建文峰塔,同步建设附属公园,总占地面积约52公顷。目前已完成文峰塔概念性研究,根据研究成果,文峰塔基座拟按照60平方米设计,密檐楼阁式塔,高度按7层或9层,另有地下一层(地宫),总高约32~33米,砖混结构,各层有塔心室,每层边或开券门、开窗,内有旋转楼梯贯顶,每层叠涩出檐,檐下有仿木砖雕斗拱支撑,砖作、石作等。文峰塔周边同步建设附属公园,公园包含登山步道、绿化、灯饰及配套停车场等。

文峰塔远景模拟图

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

关注公众号

江津发布