发布日期:2021-03-30 14:25:00 大 中 小

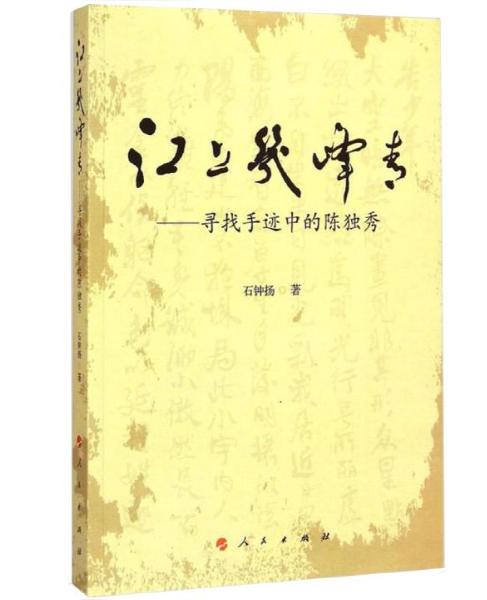

《江上几峰青》

——寻找手迹中的陈独秀

人民出版社出版发行

石钟扬 著

石钟扬

石钟扬,安徽宿松人,借名于东坡先生《石钟山记》,1948年腊八生。1976年毕业于安徽大学中文系,留校任教,1982—1983年游学于南开大学朱一玄先生门下,是受人格熏陶,1994年获省政府所授“有突出贡献的中青年专家”称号,1999年破格晋升为教授。

平生好做拙文,学生时代就有小文小书问世,大学毕业以来有大大小小百余篇论文见诸海峡两岸报刊,出版专著《文人陈独秀:启蒙的智慧》《五四三人行:一个时代的路标》等十余种。

曾在安徽大学、安庆师院任教,现为南京财经大学新闻学院教授。

陈铁健

序言:气韵风骨方称美

陈铁健

陈独秀先生(1879—1942),字仲甫,号独秀山民。一生跌宕起伏,终不失书生本色。作为文化领袖,具永恒魅力;而作为政治首领,则始终不离悲剧意味。创建中共不久,即受斯大林主义操控。经历盲目奉行,感性抵制,理性怀疑,终于在晚年升华为理性批判。陈独秀早年文章,多热烈似火,震撼若雷,迅疾如电;晚年为文,则冷静似水,沉思若山,深阔如海。虽云“疏狂性未稳”,到底还是“垂老文章气益卑”,不似当年的大狂了。居江津五年,除反思既往,追寻未来之路,更集注全力于撰写《小学识字教本》。此乃才学兼备,回归理性之作。贫病穷冤之际,似乎对早年过分激越过度亢奋有所思忖。急风不终朝,骤雨不竟夕,风止雨收后,心绪必冷必静必淡必定。小学之作,既是往着学术之路延续,也有厌倦世事喧嚣的意味。其情更为沉潜执著,达至晚年的大彻大悟,另样的抗争,不断精进,不断探索,成就了永远“新青年”,“终身反对派”的美誉。

陈独秀诗文手迹中,语虽短而意无穷,一言一句使人终生不忘。“幸存艰难能炼骨”,“一世兴衰过眼明”;“行无愧怍心常坦,身处艰难气若虹”;“特别重要的是反对党派之自由,没有这些,议会或苏维埃同样一文不值”;“绝对不说人云亦云豆腐白菜不痛不痒的话,我愿意说极端正确的话,也愿意说极端错误的话,绝对不说不错又不对的话”等等。感觉敏锐,识见高超,一语中的,出人意表,“依然白发老书生”。

手迹中涉及蔡元培、胡适、李大钊、钱玄同、苏曼殊、程演生、陈中凡、罗家伦、朱家骅、郑学稼、杨朋升诸人。其中,陈独秀写给杨朋升的四十封信,“文化大革命”劫后犹存,使人得以知晓那位侠肝义胆的杨朋升,竟是一位国军将领。杨氏“五四”前夕考入北京大学,与陈独秀有师生之谊。杨留日归国后入军界,抗战初期任武汉整备司令部少将办公厅主任。杨寻陈见面,并为陈安排住处。陈移居四川,杨因对国民党不满亦寓居成都,以书画为娱。两人同在蜀地,却难见面,只有书信往来。杨先后汇款4500元助陈解围,印有“独秀用笺”,“仲甫手缄”的信纸信封,也全是杨朋升所赠。陈致杨最后一函为4月5日所写,5月27日辞世。

台湾近史所收藏朱家骅1940年至1942年与陈独秀相关函件6 封,是蒋介石通过朱氏三次向陈赠款共14000元的证据,当是事实。对已脱离中共和托派的陈独秀,蒋介石期以软化之力,收笼络之功。南京狱中的优待,开释后组建新党之议,遣胡宗南、戴笠面陈示好,均不无此意。陈独秀不会不谙朱氏屡次赠款玄机,虽推拒而纳,人或非议。我以为,国共合作抗日战争期间,中共红军拥蒋抗战,可以接受国民政府饷银,佩带青天白日徽章,合情合理。一介书生陈独秀, 即使明知赠款来自蒋介石而收受,也丝毫无亏大节,用不着多费笔墨加以辩白。何况,陈独秀始终以“不合作主义”应对蒋介石的政治要求,尤其无懈可击。

陈独秀手书信札和诗文墨迹,在不经意中信笔挥洒,神完气足,是书法中的精品。钟扬几年前在《文人陈独秀》一书辟专章论述陈氏书法,所见精当,我很赞同。陈氏书作,有出格的创意,而不攀附门户。其喜、怒、哀、乐、狂、直,真率的人格魅力,尽显于书法。轻甜媚重拙野,轻浮滑重气韵,轻匠俗重风骨。一篇之作,容篆、隶、行、楷、小草于其内,浑然天成,美不胜收。今日所谓书家俯拾即是,涂鸦丑陋而昧于书理笔法,唯以墨痕炫人,实不足道。翻检北京大学百年校庆展览及有关书法史著,竟不见一字一迹涉及陈独秀书品。如此附庸政治,轻慢历史,更不可取。

钟扬近年写陈独秀的书已有三本,本本皆好。今又从几百件手迹中观察陈独秀其人其情,又是一个新的视角,定会给读者送上一本别开生面的好书。

龙年立秋后两日·水东书屋

附言:右手患腱鞘炎,持笔不稳,字体支离,不易辨识,祈耐心校阅。

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

关注公众号

江津发布